最強大腦共聚清華經(jīng)管 跨界破解科技創(chuàng)新密碼

直擊前沿,,洞察未來,,預見發(fā)展,, 2017年9月8日,,“洞見論壇——科技·驅動成長“在清華經(jīng)管學院舉行,。論壇邀請到了2012年諾貝爾化學獎得主、美國國家科學院院士,、斯坦福大學教授Brian K. Kobilka,,騰訊董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰,美國國家科學院院士,、中國科學院外籍院士,、斯坦福大學教授、清華大學教授張首晟,,北京大學理學部主任,、生命科學學院講席教授饒毅,中國科學院深圳先進技術研究院副院長,、香港中文大學教授,、商湯科技聯(lián)合創(chuàng)始人湯曉鷗,清華經(jīng)管學院院長,、教授錢穎一等一批來自國際頂尖學府和科技企業(yè)的科學家,、企業(yè)家和教育學家來到論壇現(xiàn)場共話科技·驅動成長話題,為現(xiàn)場觀眾帶來了一場“燒腦“的科技盛宴,。了解科技前沿,,通曉產業(yè)動態(tài),論壇分為專題演講和圓桌會議兩個環(huán)節(jié)進行,。

前沿論語 直擊科技最前沿

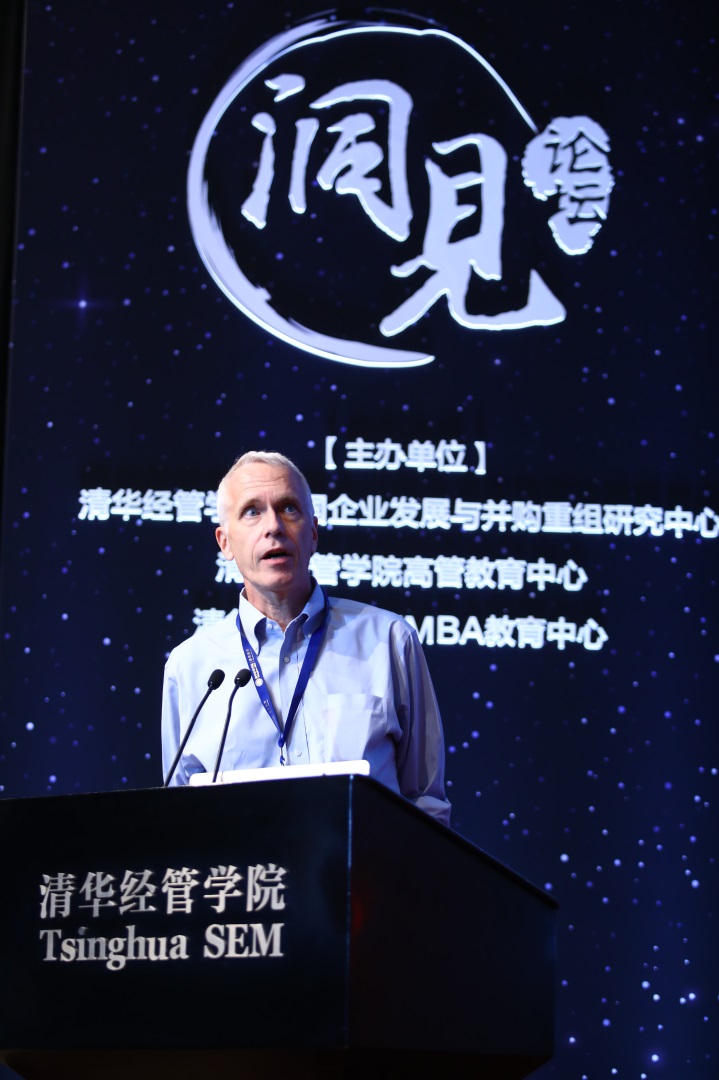

Brian K. Kobilka:7年時間,、花費25億元、研制一種新藥的成功率可能只有15%

論壇首先進行的是主題演講環(huán)節(jié),,2012年諾貝爾化學獎得主,、美國國家科學院院士、斯坦福大學教授Brian K. Kobilka和騰訊公司董事會主席兼首席執(zhí)行官馬化騰分別以G蛋白偶聯(lián)受體與藥物發(fā)明和探索科技創(chuàng)新新動態(tài)為題發(fā)表主題演講,。身處學界最前沿,,Brian K. Kobilka在演講中分享了他在藥品研發(fā)方面的經(jīng)驗。他提到藥品研發(fā)的成本非常高,,而且風險很大,,耗時很長,通常來講,,要開發(fā)出一個成功的新藥,,需要花25億美元的投入,實現(xiàn)的周期是7-12 年左右,,最終只有10%到15%的備選新藥能夠成功上市,。如何對藥物發(fā)展過程產生影響,Brian K. Kobilka教授指出研究的每一步發(fā)展都和科技的進步有關,,對受體的結構有足夠的了解才可以使用電腦的幫助,。他還提到了自己對鎮(zhèn)靜劑藥物的研究,,他們試圖讓藥物激活人體好的因素,不激活壞的因素,,減少鎮(zhèn)定類藥物的副作用,。

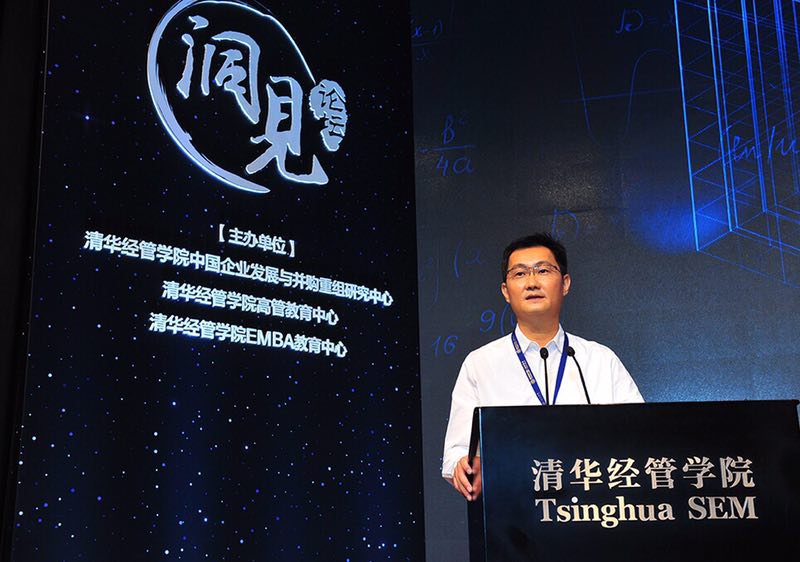

馬化騰:過去看“用電量”,將來看“用云量”

未來所有企業(yè)的基本形態(tài)是“在云端用人工智能處理大數(shù)據(jù)”

作為一家科技公司的負責人,,馬化騰更關注科技發(fā)展和產學研的跨界融合,。他以騰訊為例,從三個方面講解了科技和商業(yè)如何能更好地結合,,也為大家分享了他眼中未來科技發(fā)展的形態(tài),。首先,馬化騰提到隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展,,科技越來越融入各行各業(yè),,在數(shù)字化和智能化的大浪潮里,科技是所有產業(yè)界都必須去關注的,。目前在全球市值最高的十家企業(yè)中,,前五家在一年之內成為了以科技,包括以互聯(lián)網(wǎng),、信息科技為主的企業(yè),。而這個變化只是近兩年的事情,過去這些榜單里都是能源和金融巨頭企業(yè),。而今年已發(fā)展為有七家公司是互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè),,騰訊和阿里都在榜單之中,其發(fā)展之快令人觸動,。隨后,他講到騰訊投資的幾個基礎性因素,,第一個是AI,,第二個是云計算,第三個是大數(shù)據(jù),,用馬化騰的話講,,未來所有企業(yè)的基本形態(tài)就是“在云端用人工智能處理大數(shù)據(jù)”。騰訊更關注在AI方面的探索,,他們最近在醫(yī)療方面也推出了類似的產品,,用人工智能去處理醫(yī)學影像。人工智能還會運用到金融等領域,,以及日常生活和商業(yè)中的方方面面,,馬化騰預言這是一個大的趨勢和潮流。過去把“用電量”作為衡量一個工業(yè)社會發(fā)展的指標,,而未來“用云量”也會成為衡量一個數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的指標,,馬化騰說,。大數(shù)據(jù)無疑又是AI和云的“剛需”存在,這是未來的一個方向,。最后,,馬化騰提到產學研需要一些創(chuàng)新的生態(tài),同時分享了他所了解的國外跨界融合的最新動態(tài),,以及騰訊暑期組織的騰訊粵港澳青年營的情況,。他認為產學研是大有可為的,希望產業(yè)界和學校界能夠更緊密地聯(lián)起手來,,共同迎接未來整個產業(yè)數(shù)字化和智能化的浪潮,。

巔峰跨界 洞見極智“最強大腦“通力破解科技創(chuàng)新密碼

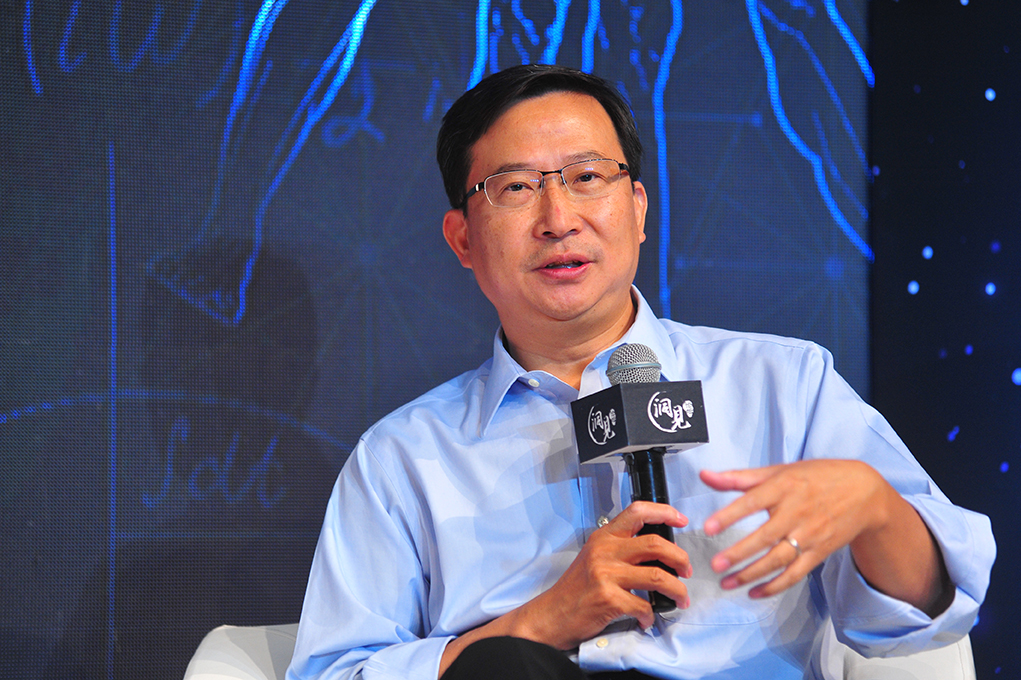

洞見極智,Brian K. Kobilka,、馬化騰,、張首晟、饒毅,、湯曉鷗,,錢穎一這些跨界“最強大腦”齊聚圓桌會議,圍繞“科技”“產業(yè)”“教育”三部分依次展開探討,。在錢穎一院長組織下,,話題聚焦于每位嘉賓深耕的不同科技領域,也就科技如何驅動產業(yè)發(fā)展,、科技革新對教育體制和方法所產生的影響進行了深入討論,。

科學研究 進一步有一步的歡喜

主持人和嘉賓都在論壇中提到他們只聽懂了部分Brian K. Kobilka教授的演講。馬化騰表示自己只聽懂了30%,,而錢穎一教授調侃道可能自己連30%都沒有,,他邀請饒毅教授又為大家科普了G蛋白偶聯(lián)受體這方面的研究。一個聽起來都這么難懂的研究,,Brian K. Kobilka教授進行了27年的努力,,“但這是一個讓人興奮的過程,學到了一些新的東西,,逐漸獲得一些小的信息,,這對于科學家來說非常有收獲“。從小的進步中獲取很大的樂趣,,這是科學發(fā)現(xiàn)非常重要的一個方面,。

人工智能是否能取代人腦?它為什么這么熱,?

作為神經(jīng)科學領域的專家,,在談到人工智能話題時,饒毅提到神經(jīng)科學的研究會一直存在,,目前受到重視,,少部分研究是因為AI造成的,。饒毅提到思維記憶到科幻還差的很遠很遠,我們有生之年都不可能實現(xiàn),。人工智能的進步是有限的,,但是具體的一些研究,比如一些腦部疾病和睡眠問題可能能有一些突破,?!鞍讶斯ぶ悄苣M成人的,我認為百分之百的都是假的“,,饒毅說,。

現(xiàn)在的人工智能炙手可熱,可在2011年前,,做人工智能的人卻“羞于啟齒“自己的研究,,湯曉鷗介紹道2011年是人工智能發(fā)展的一個分水嶺,首先是因為市場有了新需求,,二是產生了大量的數(shù)據(jù),,三是硬件的訓練平臺,最后是深度學習的框架為這個研究提供了可能,,這四個因素加起來為人工智能的突破實現(xiàn)了可能,。湯曉鷗補充道,AI目前在三個方向用的比較多:一是語音識別,,二是看的能力,,三是自然語言的理解,自然語言目前是最火的,。

馬化騰提到,,人工智能演化的第一步肯定會成為人類的幫手,成為人來研究和解決下一代技術時的一個助手,。

張首晟提到人工智能突飛猛進是因為計算能力的指數(shù)增長,,以及大數(shù)據(jù)的產生和算法的改進。整個信息時代的計算能力,,按照摩爾定理突飛猛進的速率在成長的過程中。整個計算機的芯片如果按照摩爾定理往前推進會遇到非常大的瓶頸,。由此出發(fā),,12年前左右,張首晟的團隊提出了拓撲絕緣體的概念,,這項研究在2007年被評為十大發(fā)明之一,。

他講到科學研究需要“靈感“的支持,需要天馬行空的想象力,,科學家需要一個非常自由的思想和跨界火花,。

如何跨界將產學研結合,? 饒毅堅持“I 、E,、D,、U”

產學研跨界融合可以更好地促進科技成果轉化,現(xiàn)場的五位嘉賓大都有跨界的背景,。Brian K. Kobilka,、張首晟和湯曉鷗都有自己的公司企業(yè),他們在這個研究和經(jīng)營公司的過程中有更深刻的體會,。Brian K. Kobilka提到自己創(chuàng)辦企業(yè)可以省去很多不必要步驟,,也和他的研究有相互促進的作用。人都說創(chuàng)業(yè)者是痛并快樂著,,湯曉鷗笑稱創(chuàng)業(yè)只有痛,,沒有快樂。中國創(chuàng)業(yè)成功的概率遠低于美國,。創(chuàng)業(yè)和各個行業(yè)都要打交道,,首要的訴求是活下來,讓企業(yè)賺到錢,。所以他們選擇了安防領域來做人工智能,。張首晟提到老師的支持對學生創(chuàng)業(yè)尤為重要,他為大家分享了惠普和谷歌的創(chuàng)業(yè)故事,。他提到驅動人類文明發(fā)展肯定需要科學,,“既然需要科學,就需要投資“,。需要投資就需要人才,,既要懂得前沿科學又要懂得投資,所以,,張首晟成立了自己投資公司來推動科技項目的發(fā)展,,希望將科學的思維模式用在人類文明的每個方面。

談到未來企業(yè)的發(fā)展,,馬化騰提到未來很多傳統(tǒng)行業(yè)都跟互聯(lián)網(wǎng)結合,,跟數(shù)字化結合,甚至包括工業(yè)界,、制造業(yè)都在談兩化融合,,即信息化和工業(yè)化融合,已經(jīng)開始有這個趨勢了,,這是一個風口,,他補充道。

作為現(xiàn)場唯一一位沒有創(chuàng)立公司的受邀嘉賓,,饒毅不否認自己可能也會做一些產業(yè)的事情,,但他堅持“I ,、E、U,、D”的原則,,即elegent,demand,unique.饒毅教授解釋道I是important,這項事業(yè)既有基礎科學的根本性推動,,還要有應用價值,;E是important,即想法和做法都要很漂亮,;U 是unique,,不做一擁而上的東西,只做首次,;D是demand,,這件事情是有需求的。

教育重要的是給學生一個大海的夢想 培養(yǎng)他們的好奇心

現(xiàn)場嘉賓分別從自己的角度分享了教育和科技問題,。Brian K. Kobilka強調喜歡是做科學研究的動力,,他說,必須熱愛你所做的工作,,才能驅動自己去不斷探索,。

馬化騰提到,技術的發(fā)展可以為教育發(fā)展提供支持,。他認為AI可以將教育的個性化系統(tǒng)進行提升,。因為現(xiàn)在的教育可以利用信息技術能夠針對性的,針對每一個人,,對不同的教育內容的反饋來決定下一步的教育的內容,。利用信息技術的遠程、視頻寬帶,,以及配對和匹配這些技術手段和產品可以將學生和教師進行更好的適配,,提供更加靈活的方式和更好的體驗。

張首晟用自身的求學經(jīng)歷闡述了文科學習在科學研究中的重要性,,他談到自己的啟蒙教育是文科,,文理雙修的發(fā)展對他的發(fā)展有很大作用。與國內大部分高校不同,,斯坦福大學的本科生

在前兩年是不需要選專業(yè)的,,學校鼓勵學生學習理工科,但也要做人文方面基礎的教育,。但在中國的理科生就有些“略輸文采“,張首晟教授建議中國教育為理工科學生增加文科類的學習,。他認為在教育上面最最重要的是激發(fā)一種好奇心,,這也與清華經(jīng)管學院開展的通識教育不謀而合,。

在談到大學教育如何適應人工智能時代的新時代需求時,湯曉鷗表示,,盡管人工智能大熱,,人也不要盲目更瘋,一定要在自己擅長和能力所在的地方發(fā)力,。他認為人工智能能和各行各業(yè)結合,,應該慢慢去做一些原創(chuàng)的技術。從教育的角度講,,一定要對人工智能進行科普,,避免牛群效應。

今年有兩臺人工智能機參與了高考的數(shù)學考試,,錢穎一就這個話題引導嘉賓進行了激烈的討論:中國教育的優(yōu)勢是否會被替代,,如何才能激發(fā)學生的想象力。饒毅認為機器的深度學習以后一定要在考試上比人類厲害,,但是會考試不表明能夠創(chuàng)造,,所以機器不會真正替代人。饒毅提到中國的中小學理科教育比美國同類學校要好,,同時他建議國家強調理工科教育,,鼓勵我們的學生學習理科的課程。現(xiàn)場專家學者唇槍舌戰(zhàn)激發(fā)的都是智慧的火花,,現(xiàn)場觀眾也直呼聽得過癮,!

無界共融 讓企業(yè)家更懂科技 清華經(jīng)管學院一直在努力創(chuàng)新科技人才培養(yǎng)模式

“科技興則民族興,科技強則國家強,?!绷暯綇娬{,當今世界科技革命和產業(yè)變革方興未艾,,我們要增強使命感,,把創(chuàng)新作為最大政策,奮起直追,、迎頭趕上,。作為基礎研究與轉化的重要場所,在新一輪的科技革命中,,大學必將進一步發(fā)揮其在科技創(chuàng)新中的基礎性作用,。清華大學的發(fā)展史就是一部近現(xiàn)代中國科技進步的奮斗史, 清華在能源,、材料,、建筑、環(huán)境、化工,、航空航天,、先進制造等眾多領域都取得了一大批優(yōu)秀的學術成果,有力地推動了中國科學技術的發(fā)展和創(chuàng)新,。

身處理工科背景雄厚的清華大學,,經(jīng)管學院開設科技類項目有著天然的優(yōu)勢,學院一直堅持與大學融合,,在推動創(chuàng)新人才的培養(yǎng)方面進行了一系列的嘗試,。經(jīng)過多年的探索積累,學院意識到培養(yǎng)科技創(chuàng)新人才要改變思維慣性,,打破學科界限,、培養(yǎng)跨界思維才是未來人才的通關密碼。9月6日,,清華經(jīng)管學院迎來了“清華-青騰未來科技學堂”(以下簡稱學堂)的首批學員,。清華經(jīng)管與騰訊跨界合作的學堂項目一開始就備受各界關注,首批的48名學員是從1000多個報名的黑馬科技企業(yè)中被層層選拔出來的,,這48個前沿科技項目總估值超890億,。致力于為下一個獨角獸注入創(chuàng)新DNA,學堂希望借助學界的力量,,讓高科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的“種子”有更好的落地”土壤”,,實現(xiàn)前沿科技從學術到實踐的探索,從科研成果到商業(yè)模式的轉化,,賦能未來產業(yè)的創(chuàng)業(yè)者,,創(chuàng)造中國經(jīng)濟的新動力。

如果說“清華-青騰未來科技學堂”是一次成功的跨界探索,,那么,,學院后續(xù)推出的“科技+”項目將更強調無界融合,致力于幫助企業(yè)高層管理人員和科技從業(yè)者建立全球視野,,全力為他們搭建交流平臺,,做到無界共融,引導他們對未來趨勢做出準確的判斷,,為中國科技進步和世界經(jīng)濟發(fā)展助力,。

洞見系列論壇由清華經(jīng)管學院中國企業(yè)發(fā)展與并購重組研究中心發(fā)起,高管教育中心,、EMBA教育中心聯(lián)合主辦,,旨在匯集全球跨界極智,聚焦未來企業(yè)發(fā)展,,前瞻管理升級路徑,,承載社會進步使命。此次的首場論壇從科技、政策,、投資,、管理等視角出發(fā),聚焦生物科技,、人工智能、新材料等前沿科技領域,,以助力中國企業(yè)的全維度發(fā)展,。本次論壇由清華經(jīng)管學院院長助理、高管教育中心主任,、EMBA中心主任王勇博士主持,,清華經(jīng)管學院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略系教授、清華經(jīng)管學院中國企業(yè)發(fā)展與并購重組研究中心主任程源教授致開幕辭?,F(xiàn)場來賓還有清華經(jīng)管學院副院長陳煜波教授以及清華-青騰未來科技學堂,、清華經(jīng)管企業(yè)家學者項目、清華經(jīng)管EMBA等項目的同學們,。(財富中文網(wǎng))